ステークホルダーとの対話(2025年6月11日開催)

社員一人ひとりの力を熊谷組の力に長期的な企業価値を見据えた取組みを推進していく

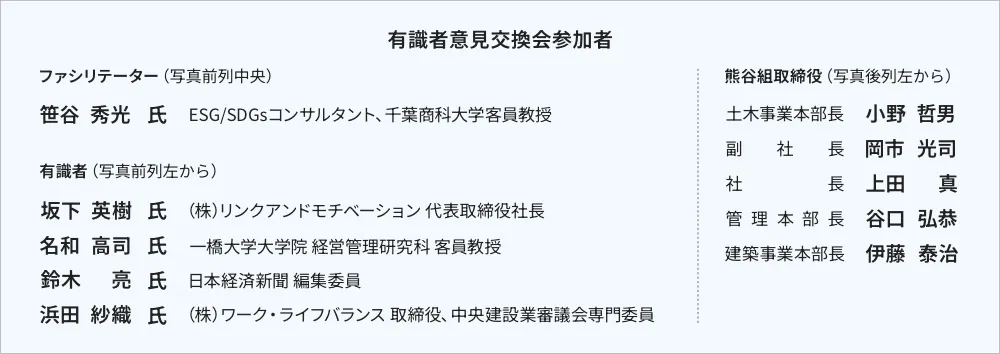

熊谷組では、サステナビリティをはじめとする取組みを広く社会に伝え、そこで得たさまざまな声をよりよい経営に活かしていくために、有識者を交えた意見交換会を実施しています。第4回目となる今回は、サステナビリティ経営に加えて、2024年度に実施したエンゲージメント調査の結果をクローズアップしました。始めに社長の上田が取組みの概要を紹介。その後、笹谷秀光氏がファシリテーターを務め、有識者の方々と経営陣が意見を交わしました。

[サステナビリティ経営について]

よりしなやかな「リジェネラティブ」の取組みを進めるべき

笹谷 今、上田社長から熊谷組におけるサステナビリティ経営の進捗について話がありましたが、私からもう少しSDGsに関する最近の動向を紹介したいと思います。SDGsは、2015年に国連サミットで採択されて以来、4年ごとに見直しが行われてきました。その見直しの次の時期が2027年であり、このタイミングでポストSDGsに向けた議論がキックオフするといわれています。それを考えると、これからのはSDGsを実践していくために非常に重要な期間になると私は考えています。

名和 上田社長の話を聞いていて、いかにも熊谷組らしいと思ったのは、防災・減災、国土強靱化の取組みです。これは国家的な課題であるばかりでなく、世界的にも共通する重要なテーマ。熊谷組にとって一丁目一番地ともいえる強みであり、社会に向けてもっと積極的に発信していくべきです。その時意識してほしいのが、「リジェネラティブ(regenerative)」という言葉。日本語では「再生」と訳されますが、単に元に戻るだけでなく、もっとよりよい形にするという「しなやかさ」も含んでいます。

鈴木 社会への発信については、私は毎年この場で話をしています。もっとアピールすべきともどかしく感じています。たとえば、新しく完成した阪神タイガースの2軍施設、「ゼロカーボンベースボールパーク」。今、関西に行くと、とても大きな話題になっています。でも、熊谷組がつくったことはほとんど知られていない。このような取組みが社会にもっと知られるようになれば、今日のもう一つのテーマである社員のエンゲージメントにもつながるのではないでしょうか。

上田 そのことについては私たちも課題と考えていて、例えば最新のテレビCMでは「ゼロカーボンベースボールパーク」をPRしています。

笹谷 あらゆるステークホルダーのエンゲージメントを高めていくうえで、メディアリレーションシップは非常に重要です。続いて、この意見交換会では初登場となる坂下さんの意見を聞きたいと思います。

坂下 私が素晴らしいなと感じたのは、この意見交換会は今回が4回目で、毎年皆さんが集まって同じテーマを掲げながら一つのチームのように継続した議論を行っていること。なかなか実践できることではなく、大切にしてほしいと思います。

情報発信の重要性は、社外ばかりでなく社内に対しても同じです。私はよく「伝わる組織づくり」という話をしています。社員エンゲージメントにもつながることですので、よいヒントになるような意見をお伝えできればと思っています。

浜田 私は、熊谷組の意見交換会に参加するのは今回で2回目なのですが、一つ驚いていることがあります。このようなディスカッションを催す場合、あらかじめ事務局が綿密なシナリオを用意する企業もありますが熊谷組ではシナリオがなく、とてもフラットに話し合える雰囲気があります。こういうことを自然にできるのは、熊谷組が心理的安全性の高い組織だからではないでしょうか。この心理的安全性は、建設現場での安全管理を徹底させるためにも非常に大切な要素です。

笹谷 浜田さんは、国土交通省・中央建設業審議会の専門委員でもありますよね。

浜田 はい。最近、この審議会で話題になったことの一つに「働き方改革のバックラッシュ」があります。労働時間の上限規制が設けられた後、抜け道を探ろうと後ろ向きの動きが見られるのですね。例えば変形労働制についても、そういった使い方をされるリスクがあるのではないか、という話題も出ていますので、注意が必要です。働き方改革は、単に数値的な結果ではなく、中身が問われる取組みです。それはエンゲージメントの向上にも密接に関係すること。もっと本質的な改革へと進化させていくべきだと考えています。

認知度ばかりでなく、社会からの「好感度」の向上も重要

笹谷 ひと通り皆さんの意見を聞いただけでも貴重なキーワードがいくつも出てきました。熊谷組の皆さんは、どう感じていますか?

岡市 PR不足については、私も実感しています。例えば、当社の「藻類×アクアポニックスプロジェクト」が社会課題解決に向けたインパクトや意外性を評価され、『Forbes JAPAN Xtrepreneur AWARD 2024』のGX/カーボンニュートラル部門賞を受賞しました。まだ進行中のプロジェクトなので、財務的な視点も大切ですが独自性や新規性についてもっとPRしていくべきと考えていますがどうでしょうか?

鈴木 そのとおりで、そういった素晴らしいプロジェクトはもっと割り切って積極的にアピールすべきだと思います。

浜田 これは弊社の話なのですが、私たちは仕事を進めていくうえで、「利益」ばかりでなく「社会的インパクト」という指標も大切にしています。そうすることで、社員たちがモチベーション高く誇りを持って働くことができると考えています。

名和 熊谷組の業績を見ると、ROE(自己資本利益率)はよいのですが、PER(株価収益率)が高くない。このPERは、「未来への期待値」ともいえる指標です。熊谷組の取組みを社会に知らしめることによってこの期待値も高まり、結果的には株価の向上にもつながります。

鈴木 熊谷組の株価は最近(2025年6月8日)に上場来高値をつけました。マーケットは高く熊谷組を評価している。このことを、果たしてどれくらいの社員が知っているのでしょうか。株価は「見える化」できる指標の最たるものです。社員をはじめステークホルダーにもっと積極的に発信していくべきです。

坂下 「よい」ということばかりでなく、市場から「好き」になってもらうという考え方も大切です。その意味では、ブランディングという面でもある程度統一したものがあった方がよいかと思います。

名和 ブランド価値評価調査なども必要かもしれませんね。非財務の価値ということでは、「ブランド資本」を高めていくこともこれからの大きなテーマです。

上田 川口春奈さんのテレビCMを始めて企業認知度も高まったのですが、皆さんの意見のように、さまざまな機会を活用してもっと発信していくべきだと思います。

名和 認知度だけなく、坂下さんが言った「好感度」、これが大事だと思うのですよね。

坂下 熊谷組を志望する学生の中には「難工事に挑む熊谷組」といったイメージに共感する人が多いのでは? そういう若い人たちにとっては、収益率などの業績はその次に注目することだと思います。

鈴木 確かに熊谷組のそのイメージは認知されているかもしれませんが、熊谷組の良さはそれだけではないと感じています。

[エンゲージメントの向上について]

「弱み」の分析だけでなく、「強み」に着目して、さらに伸ばす努力を

笹谷 次のテーマであるエンゲージメントの向上について意見を交わしたいと思います。冒頭に上田社長から2024年度のエンゲージメント調査の結果について紹介がありました。坂下さんはこの分野の専門家ですが、どうのように評価していますか?

坂下 いくつか注目したいデータがありました。その中から一つあげると、「理念戦略」に関わる項目がいずれも高くない点です。会社としてさまざまな戦略を進めているはずなのに、そこへの社員の期待が膨らんでいないと読み取れ、社内へ向けての発信を強化するべきかもしれません。

鈴木 私は少し違うところに目がいったのですが、回答率100%というのは素晴らしくないですか?

坂下 おっしゃるとおりです。しかし、この回答率には業界的な特性もあると思います。気をつけなければいけないのは、「やらされ感」でやっている可能性もあるということ。そうではなく、社員たちが大事だと思えるように「好感度」を高めていくことがポイントになります。

名和 このような調査では、ついつい弱いところがクローズアップされがちです。しかし、私は、評価が高い「強み」にも着目して、そこをさらに伸ばしていくことも大切だと思っています。調査結果にある熊谷組の強みのうち、私が注目したいのは「職場において、メンバー同士がうまく連携しながら仕事をすること」という項目。これは風土や文化とも関連しており、熊谷組として一番重要となる部分ですので、もっと高めてほしいと思います。

鈴木 今回の調査では、年代別に見てみると30代社員のスコアが総体的に低いようです。エンゲージメントと離職率は関係が深いと考えられます。この世代の社員の定着率を高める工夫はありますか?

谷口 熊谷組では、以前に採用を控えた時期があり、30代後半から40代前半の社員が少なく、その層に負荷がかかっているという現状があります。しかしキャリア採用や人材育成の強化など、人財への投資を進めているところです。

小野 30代の離職については、コロナ禍の影響もあって一時期増えたのですが、最近では減少したと認識しています。現場を統括する作業所長を育成する教育研修などにも力を入れ、最近では30代の若手や女性の作業所長が育っています。

私は社員採用の面接官もしているのですが、熊谷組を志望する若い人たちに理由を聞くと「風通しのよい組織」という答えが多いようです。

伊藤 その話は私も聞いています。インターンシップなどで職場にやってくる学生に、現場の所長や社員が「熊谷組らしさ」をしっかり伝えている結果だと思います。

坂下 今、離職という話が出ましたが、私は「転職」と「退職」を分けて考えるようにしています。30代には「違うキャリアにチャレンジしたい」と考えて離職する人が一定数います。しかし、このような転職と違って、単に退職する場合の理由はほとんどが人間関係です。話を聞いていると、熊谷組ではこのような状況は少ないように感じますね。

仕事と余暇の境目をしっかりつける「バウンダリー機能」に着目すべき

浜田 私が気になったのは、ラインマネージャーの満足度です。ちょうど中間にいるこの層の社員のエンゲージメントが低いと、その下の層の人たちまでも引きずられてしまう場合があります。先ほど坂下さんが指摘した「理念戦略」についても、中間層までは伝わっているのに、そこから下には広まっていかないといったことも起こりやすくなります。

ラインマネージャー層での課題を一つあげると、現場の所長によってマネジメント術に差があり、「所長ガチャ」みたいなことが起こることです。このあたりの中間管理職をフォローするために、各人の個性や特性は尊重しつつも、ある一定レベルの武器を身につけられるような研修コンテンツを充実させてもよいのではないでしょうか。

もう一つ中間管理職の人たちが苦戦していることに、ソフトマネジメント術があげられます。これに関連して最近注目されている考え方に「バウンダリー機能」——仕事と余暇の境目をしっかりデザインすることがあります。厚生労働省の調査によると、バウンダリー機能が高い人ほどワーク・エンゲージメントも高い傾向が見られるのです。また、仕事を終えたら次の始業まで一定時間の休息をとらなければならない「勤務間インターバル」もこれから重要となってくる仕組み。すでに欧州ではルール化されており、日本でもやがて制度化されることになるはずです。

伊藤 作業所長へのサポートとしては、現場を任命する段階で改めてヒアリングを行い、現状に合わせて支店が現場を支援する仕組みづくりを進めています。

笹谷 私の専門であるSDGsの観点から一つ提案すると、SDGsの取組みを自分ごと化する「My SDGs」という発想もエンゲージメント向上に役立つと思います。日々の仕事の中でSDGsに取り組んでいる実感を抱くことでエンゲージメントも高まっていくはずです。

上田 「My SDGs」については、笹谷さんのアドバイスを取り入れて、社員の人事評価表にも加えています。上司や同僚との対話のツールとして役立てています。

[熊谷組へのメッセージ]

熊谷組がいよいよ大きく飛躍する「時」が来たと感じている

名和 今日意見を交わしていて感じたことが3つあります。1つは先ほどもふれたように、熊谷組の強みを再確認して、さらに伸ばすことに注力してほしいということ。2つ目は、エンゲージメントを高めていくための仕組みづくりです。教育研修だけでなく、情報の共有、経営の体制、あるいは以前から私が話をしている「たくみ」の「しくみ」化など、DXも活用した改革を進めてほしい。そして3つ目は、エンゲージメントの向上をいかに企業価値に結びつけていくか。企業価値を財務・非財務と単に分けるのではなく、それを上手に関係づけて高めていくことを意識してほしいと思います。

鈴木 私にとっての今日の結論をひと言で伝えるならば、「時」が来たということです。業績も上向いていますし、株価も上場来高値をつけた。社内の改革も着々と進んでいるように感じました。熊谷組がいよいよ大きく飛躍する時、まさにそのタイミングだと思っています。

坂下 私も、エンゲージメント調査によって浮き彫りになった課題については、着々と改善を図っているように感じました。このような熊谷組の現場力はさすがだなと思います。働き方改革は、建設業界共通のテーマですので、業界初となるようなチャレンジを期待しています。

浜田 エンゲージメント向上に関わる施策は、社員が自ら取り組む気持ちにならないとなかなか前には進みません。それを考えると、社員一人ひとりの力を組織の力に変換していく仕組みづくりがこれからは重要です。会社が「やってあげる」のではなく、自部署の課題をどのように解決するか。現場の所長や社員の皆さんが主体的になってアクションを起こしていくような会社を目指してほしいと思っています。

笹谷 名和さんもおっしゃっているように、今日議論を交わしたような取組みを、いかに企業価値の向上につなげていくかがポイントだと思いますね。今回はいつも以上に熱気にあふれた意見交換会だったように思います。このような熊谷組らしい対話を重ねることで、さらなるサステナビリティ推進を目指してほしいと思います。

上田 サステナビリティ経営やエンゲージメント向上については、経営会議や取締役会でも議論を重ねていますが、今日皆さんの意見を聞いて、新しい扉が開いたように感じました。鈴木さんがおっしゃった「時が来た」という言葉に勇気づけられました。熊谷組はかつて厳しい時代があり、そこから復活に向けて地道に歩んできました。これからはさらに新しいことに挑戦し、情報発信に積極的に取り組み、ぜひ来年のこの場でよいご報告をしたいと考えています。

- 所属・役職・内容は取材当時のものです。