- プレスリリース

アーティキュレートダンプトラックの複数台運行管理を実現する次世代AI仮想信号式制御システムの開発を進めています

2025年08月20日

株式会社熊谷組(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:上田 真)は、AI制御システムを用いて、アーティキュレートダンプトラックの自動走行の開発を実施しています。

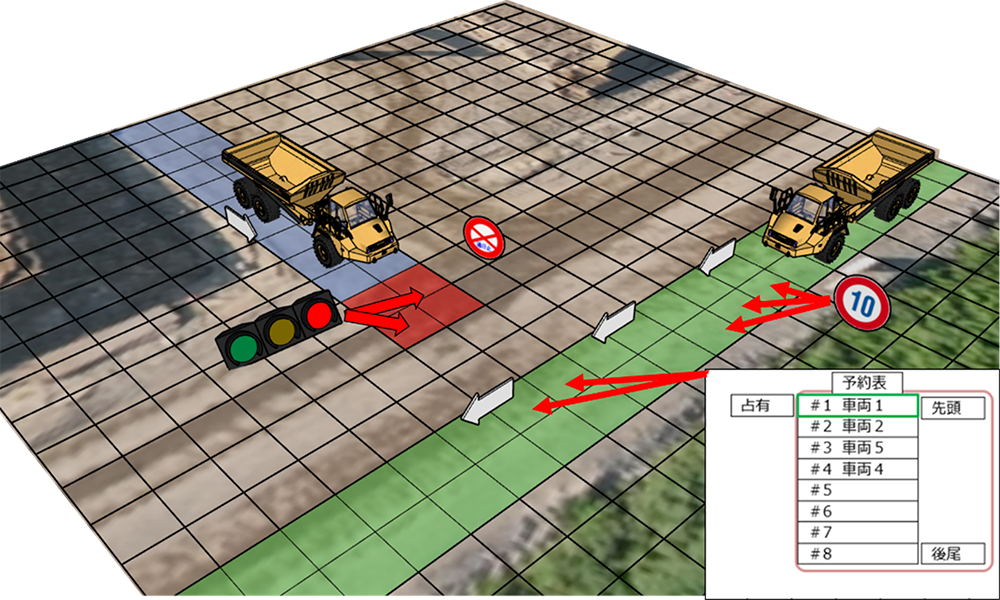

活用しているAI制御システムは、私たちが日常で利用する信号機や標識などと同様に交通管理サーバーが仮想的に信号や標識を設定し、車両自身が走行の可否や速度を判断する仕組みで複数台の運行管理を実現しています。

アーティキュレートダンプトラックに当システムを導入した自動走行を実現場に導入することで、狭隘なトンネル現場から大規模なダム現場、そして軟弱な地盤が課題となる災害復旧現場などへ幅広く活用できることから「作業の省力化」や「一人当たりの生産性の向上」を期待できます。

1. 背景

現在、建設産業では生産年齢人口の減少や高齢化が顕在化しており、業界全体の大きな問題になっています。また2024年4月から働き方改革関連法が建設産業にも施行され、時間外労働や休日出勤などの規制が厳しくなったことから、生産性向上や働き方改革が急務となっています。

さらに、2024年4月に国土交通省が発表したi-Construction2.0では「建設現場のオートメーション化」が掲げられており、抜本的な省人化対策に取り組むために自動施工の普及が求められています。

2. 導入技術概要

これまで、弊社が開発していた自動走行システムは、すべての走行経路と車両位置をAIが解析し、作業目標に対して時間的なトータルコストが最小となるような運行計画と複数台の運行時に渋滞することなくスムーズに走行できるよう組合せ最適化を実現していました。しかし、走行経路の複雑化や車両台数の増加に伴い、計算量が膨大になってしまうことが課題となっていました。

そこで今回、仮想信号式車両運行管理システムを開発しました。あらかじめ作成した経路上に仮想的な信号や標識などの情報を組み込むことで、私たちが日常で利用する信号機や標識と同様に、ある地点では車両に走行または停止の命令をするなど、車両が主体となって交通管理サーバーに問い合わせて、走行の可否や速度制御を車両自身が判断する仕組みです。

3. アーティキュレートダンプトラックの特長

今回の開発には、写真-1に示すCaterpillar社製725(最大積載量24t)を使用しました。

アーティキュレートダンプトラックは、以下に示す4つの特長を持っています。しかし、運搬機械のなかでも搭乗操作が難しいといわれています。そのため、アーティキュレートダンプトラックの自動走行を実現することができれば、狭隘なトンネル現場から大規模なダム現場、そして軟弱な地盤が課題となる災害復旧現場など幅広く活用することができ、施工効率の向上を図ることが期待できます。

- 10tダンプトラックの接地圧(最大4.83kgf/cm2)に比べ接地圧が小さい

- 油圧式のアーティキュレート機構により狭い箇所での作業ができる

- 軟弱地や起伏のある地形などでも高い走破性がある

- 低く長いベッセルであることから幅広い積込機械に適応できる

4. 実験概要

(1)基本性能確認

2025年4月に弊社施工現場にてアーティキュレートダンプトラックの基本性能を確認するための自動走行実験を行いました。

基本性能として、一直線、楕円状、八の字といった経路に対する経路追従性能を確認しました。実験では、写真-2に示すようにオペレータの遠隔操作により車両の走行経路を記録し、自動走行を実施しました。

(2)事故防止対策

アーティキュレートダンプトラックの自動走行実験にあたり、弊社の自動走行システムでは教示経路に対して、車両が1m以上逸脱した場合は、工事用道路からの転落などの重機災害防止のため、自動で停止します。

実験では30cm程度の横ずれで自動停止することが確認できました。

5. 今後の展開

今後、アーティキュレートダンプトラックの自動走行に向けて、仮想信号式車両運行管理システムを適用し、さらなる経路追従性能の向上と複数台での車両運行管理を行い、現場への導入を図っていきます。

さらにアーティキュレートダンプトラックのみならず、複数の重機で協調した運行を実現することで、狭隘なトンネル現場から大規模なダム現場まで幅広い工事現場への普及・展開を図っていきます。

お問い合わせ先

本リリースについてのお問い合わせ先

株式会社熊谷組 経営戦略本部

広報部 電話:03-3235-8155

技術に関するお問い合わせ先

株式会社熊谷組 土木事業本部

土木技術統括部 土木DX推進部